逸夫教学楼、逸夫图书馆、逸夫科技馆、逸夫体育馆,还有众多逸夫小学、逸夫中学、逸夫剧院、逸夫医院……

从镇海扬帆起航的邵逸夫,不仅开创了中国有声电影的先河,更是慈善大爱的代名词,激励着一代又一代人,接续报效祖国、回馈桑梓。

1907年,邵逸夫出生于浙江宁波镇海一个富裕家庭,父亲邵玉轩在上海经营着颇具规模的“锦泰昌颜料号”。

当清朝统治摇摇欲坠之际,邵家这个新生儿被取名“逸夫”,寄托着“闹中求静,安安逸逸度过一生”的期望。

然而,命运却为这个孩子安排了截然不同的道路。家道中落后,邵家只剩下一座房子和一个名为“笑舞台”的剧院。

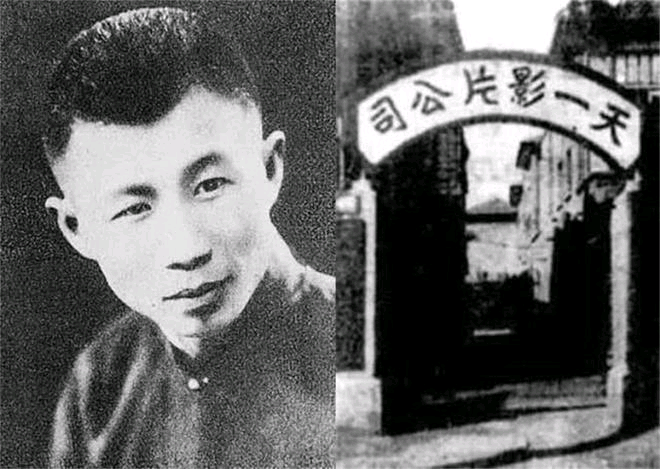

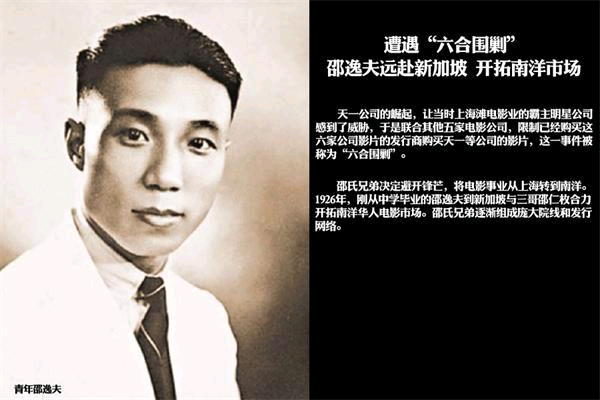

邵家兄弟毅然卖掉房产,1925年在上海成立“天一影片公司”,全家搬进剧院居住。年仅18岁的邵逸夫加入家族事业。当其他兄弟分管会计、发行时,年轻的邵逸夫被委以重任——开拓南洋市场。

他扛着无声放映机和胶片,只身闯荡新加坡、马来西亚的穷乡僻壤。白天在烈日下赶路,夜晚给乡民放电影,手摇放映机常累得他胳膊都抬不起来。住小店、露宿野外是这个富家少爷从未想过的生活。

“在那样艰苦的生活中,我学到了许多东西,这些东西让我一辈子受益。”多年后邵逸夫回忆道,“现在青年人,心很高,学问也很深,但是不能够吃苦,是一大缺陷。”

1930年,邵逸夫冒险赴美购买有声电影设备。途中轮船触礁沉没,他抱着一块木舢板在海上漂泊一夜才获救。

脱险抵美后,从好莱坞带回了中国第一套有声设备,正是这套电影技术设备让邵氏兄弟在1932年推出中国第一部有声电影《白金龙》。成本仅一万元的影片,创造了百万票房奇迹,开启了中国电影的“有声时代”。

“我做人的态度是要把每件事都做好,即使是最细微的部分,也要彻底做好。” 这种精益求精的精神,让邵氏电影在战火纷飞的年代顽强生长。

1957年,50岁的邵逸夫站在香港清水湾的荒山上。他赌上全部身家买下这片不毛之地,夷平山头建成邵氏影城。香港媒体讥笑他“疯了”,他回应:“要仿照好莱坞的模式,在中国建立全产业链,包揽影院、拍摄和发行。”

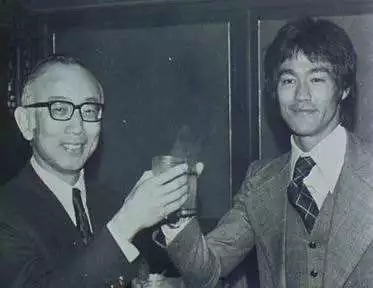

邵氏电影帝国就此崛起。他挖来导演李翰祥与明星林黛,推出《貂蝉》《梁山伯与祝英台》等经典。

1967年,《独臂刀》开创武侠片新流派,斩获127万票房,让香港本土电影首次压倒进口片。

“邵氏出品,必属精品”成为金字招牌。他对劣质影片毫不留情:“邵氏早期,烧掉好多部。如果观众看到劣片,一定不开心,多了就对你失去信心。”

当邵氏电影如日中天时,70岁的邵逸夫却做出惊人决定。1967年,他创建香港无线电视(TVB),将重心转向新兴的电视产业。

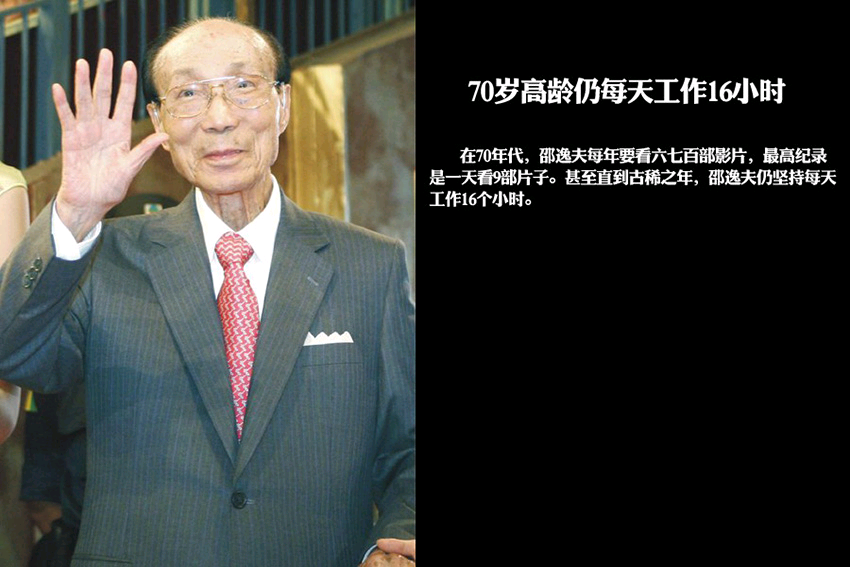

“我喜欢不停地工作,工作是我的嗜好,我不会过早地就退休。”花甲之年的邵逸夫说,“成功之道要努力与苦干,并要对自己的工作有兴趣,运气只是其次。

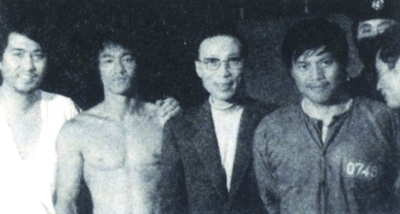

他建立造星流水线:1971年开设的无线艺员训练班,走出周润发、周星驰、梁朝伟、刘德华等巨星;香港小姐选举捧出赵雅芝、张曼玉等一代偶像。“香港90%的明星,都出身TVB”成为业界共识。

《上海滩》《射雕英雄传》《大时代》等剧集风靡华人世界。内地观众至今记得,80年代万人空巷看TVB剧的盛况。邵逸夫用电视搭建起全球华人的情感纽带。

当邵氏电影和TVB节目风靡亚洲时,邵逸夫开始思考财富的真正意义。

“创业、聚财是一种满足,散财、捐助是一种乐趣。” 怀着这样的理念,邵逸夫于1973年设立邵氏基金会,开始系统化地投身慈善事业。

1985年,邵逸夫将慈善重心转向内地。他对身边人说:“中国要强大,关键在于教育及培养人才,将赚到的钱捐献在教育事业中,做一些实际的事,是我最大的心愿。” 这句话成为他日后慈善事业的最佳注脚。

从此,在中国广袤的土地上,一座座“逸夫楼”如雨后春笋般拔地而起。从清华大学到偏远山村小学,邵逸夫捐建的教学楼、图书馆、科技馆遍布全国。有网友曾用地图搜索“逸夫楼”,结果被密密麻麻的红点所震撼——这些标记几乎覆盖了半个中国。

据不完全统计,邵逸夫共捐赠内地科教文卫事业逾45亿港元,捐建项目总数超过6000个,其中80%以上为教育项目,惠及学校千余所。

2002年,95岁高龄的邵逸夫再次做出惊人之举——设立“邵逸夫奖”,单项奖金高达100万美元,被誉为“东方诺贝尔奖”。该奖专门表彰在天文学、生命科学与医学、数学科学领域取得突破的科学家。

当自然灾害发生时,邵逸夫总是慷慨解囊:1999年台湾“9·21”大地震捐出2500万港元;2008年四川汶川地震捐款1亿港元;2013年四川雅安地震捐款1亿港元。

“一个企业家的最高境界就是慈善家。”邵逸夫用一生践行着这句箴言。

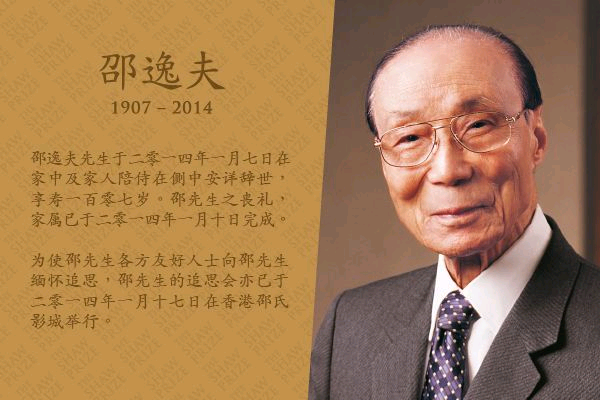

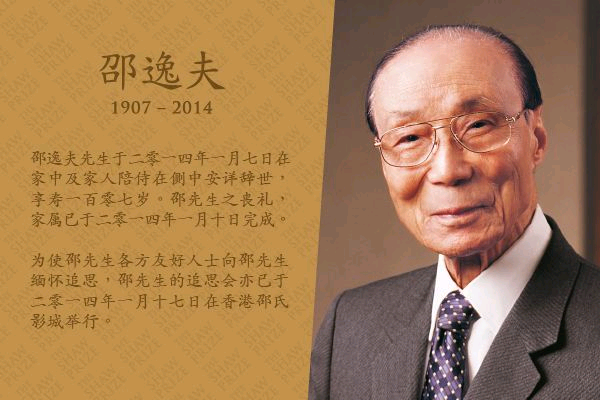

2014年1月7日,邵逸夫在香港安详离世,享年107岁。这位历经清朝、北洋政府、民国和新中国成立的老人,身后留下了影视帝国和遍布中国的慈善遗产。

107岁的人生中,邵逸夫获得无数荣誉:英女王册封爵士、美国旧金山设立“邵逸夫日”、中国将2899号行星命名为“邵逸夫星”。但他最珍视的,是那些遍布校园的逸夫楼里传出的读书声。

“宽容和做善事是一把健康钥匙,是生活幸福的良药。”邵逸夫生前常说的这句话,恰是他百年人生的最佳注脚。

今天的中国高校里,五千余座逸夫楼静静矗立。晨曦中,背着书包的学子匆匆走过镌刻着“逸夫”二字的石碑,步入洒满阳光的教室。

“我的财富取之于民众,应用回到民众。” 邵逸夫这句朴实的话语,在无数逸夫楼的砖瓦间回荡。

香港新闻社

有视界·有世界