香港新闻网8月21日电 香港大学近日发布,科学家首次成功捕捉著名的“螺旋图”行星状星云IC418历时130年的非爆炸性演化历程——几乎是人类平均寿命的两倍。这项成果由英国曼彻斯特大学天体物理学教授艾伯特·齐尔斯特拉(Professor Albert ZIJLSTRA)以及香港大学(港大)太空研究实验室主任柏坤霆教授(Professor Quentin PARKER)共同发表,并已刊登于国际权威期刊《天体物理学快报》(Astrophysical Journal Letters)。

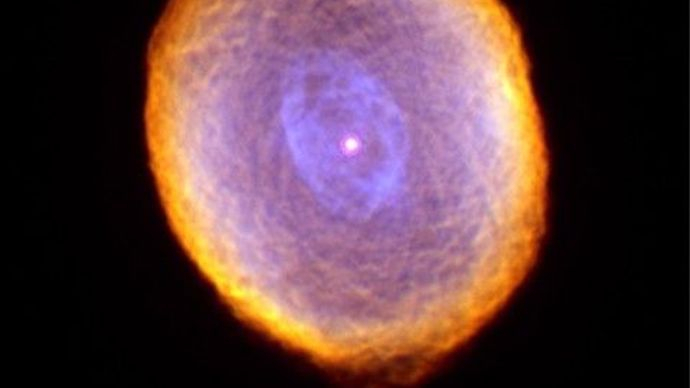

图源:香港大学

这一发现不仅刷新了在行星状星云(Planetary Nebula,PN)中观测恒星演化的时间纪录,甚至可能是迄今在所有恒星中所观测到的最长演化过程,其变化幅度亦十分显着。

此研究对恒星演化理论具有深远影响。现有模型可能需要修订,以解释这种更缓慢的恒星演化速度;同时,碳星*形成所需的质量下限亦可能需要调整,因为IC418是由一颗质量较大的碳星演化而来,这一点与现行理论预测有所出入。

拼凑超过一个世纪的观测资料

IC418是最早被发现的行星状星云之一,同时也是最明亮、最美丽且易于研究的星云之一。行星状星云是垂死恒星所抛出的发光外壳,由恒星在死亡前剧烈挣扎时喷出的气体组成,并受到残留恒星核心的激发与电离。这一核心会在此过程中逐渐升温,最终演化成白矮星。白矮星的直径通常与地球相当,但质量约为太阳的0.6倍,因而呈现高温且极为致密的特性。由于核心收缩与升温导致的电离作用,使得抛出外壳中的氢、氧、氮和硫等元素,同时在光谱中产生狭窄的发射线。

因此,IC418也是最早进行光谱观测的星云之一。早在1893年,天文学家便已开始观测其光谱,当时甚至尚未流行运用摄影底片记录观察结果,而许多发射线背后元素也尚未被辨识。例如,所谓的“星云素”(Nebulium)发射线,直到1927年才被确认为双电离氧的产物。 自被发现以来,IC418便持续受到观测,数十年如一日。即使观测光谱的技术多次革新,从人工目视测量,进展到摄影底片、数码相机,直至今日常用的固态CCD探测器,对这一星云的观测从未间断。

研究团队仔细整理了过去130年来对IC418的公开光谱观测资料,揭示了其蓝光区域的关键发射线呈现引人注目的演化。具体而言,氢(H-beta)与双电离氧([OIII])发射线的比率在过去130年中发生了显着变化,显示星云正在持续演化,且这一过程是可被量度的。这是目前在行星状星云,甚至可能是任何恒星中所观测到最明显、历时最长、演化速度最快的变化纪录。

克服追踪IC418快速演化的挑战

对于涵盖长度130年的不同光谱测量数据,研究团队必须进行严谨的筛选、评估和测试,以获得尽可能一致的发射线比率值,这本身已是一项极具挑战性的工作,而尝试透过恒星演化模型去理解这些现象,更是一大难题。这项研究的一个关键成果,是成功精确推算出恒星的加热速率,并据此准确估算残留核心的质量,并通过现有的初始质量与最终质量推算出原始恒星的质量。

共同作者之一、港大太空研究实验室主任柏坤霆教授表示:“我们相信这项研究意义重大,因为它提供了行星状星云(PN)中央恒星演化的独特且直接的观测证据。这将促使我们重新思考现有恒星生命周期模型。这是一项强而有力的合作,我们花了大量时间收集、验证并仔细分析横跨一个世纪的天文观测资料,然后将其与恒星演化模型融合。这是一个充满挑战的过程,远远超过简单的观测。我们很感激有机会以这种方式在此领域作出贡献。”

另一主要作者Zijlstra教授指出:“我们常会忽略年代久远的科学数据,然而在此次研究中,这些尘封的观测资料却揭示了典型恒星迄今为止直接观测到的最快演化速度。这些来自过去的数据提醒我们,天穹并非如我们所想的恒久不变。”(完)

香港新闻社

有视界·有世界