文︱何志平

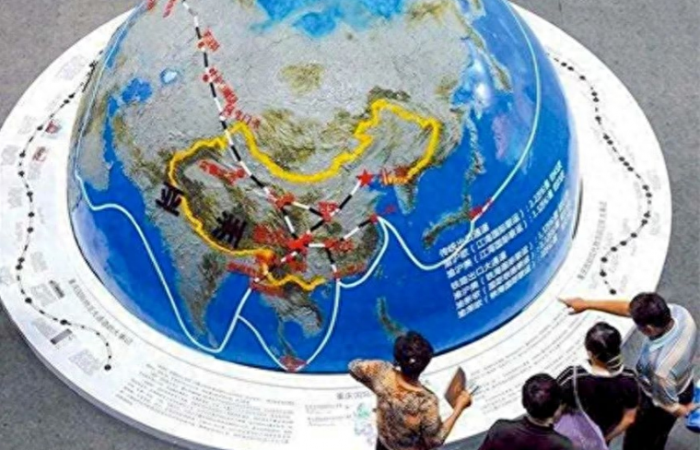

纵观全球发展,“一带一路”倡议的十年行进效应,人类历史罕见。它连接历史、现实与未来,立足本国、面向世界、惠及全人类。不仅激活了古丝绸之路的共同历史记忆,激发了中西文明共同发展的美好愿景,串联了东西方连动贯通共同发展的人类命运共同体。从此152个国家的人民,国与国相接,人与人相通,共商共建共享,梦梦与共。

回望历史,我称之“一带一路”倡议为中国的再次觉醒和崛起,因为这是古老中华文明的周期性发展。

中国的四个强盛时期

事实上,过往5000年里中国至少经历了四个繁荣时期。周朝(公元前1042-996年)首次引入中国封建行政制度。第二次是汉代(公元前180-141年),当时皇帝施政对内采用“轻徭薄赋”、“与民休息”、以德化民,对外不轻易出兵、和平发展。并派遣张骞从西安出发,第一次与西方建立接触,开辟了第一条丝绸之路。第三次是在唐代(公元627-649年),当时鼎盛中国的GDP约占世界的三分之一,周边国家纷纷派遣学生前来中国学习。第四次崛起发生在明朝(公元1403-1435年),郑和带领着强大舰队,从福建长乐航行到印度洋、非洲,甚至是美洲,可以说航迹比克里斯托弗·哥伦布还早了大约71年。

然而中国人民爱好和平,永远怀柔远人、和谐万邦!凯撒大帝说,“我来了,我看到了,我征服了”;中国人说,“我来了,我看到了,我交了朋友,我回家了”。中国人确实来过了,却没有一场战斗,没有夺取一个殖民地,也没有奴役任何人。

迄今,由56个民族14亿多中华儿女聚合磅礴之力的中国,千年来面对外界始终坚持包容开放与互谅互解互信,以兼收并蓄的宽广胸怀拥抱世界,消融升华朝代更迭、外来文化与宗教的屡屡衍变。所以中华文化源远流长,在汉代成功有效的东西仍然可以在唐宋时期使用。中华传统文化价值观在几个世纪的沉浮调整中,不断与时代文明交流碰撞,最终互以借鉴,互为补偿,互而提升,因应时宜、因事施策地解决问题。是为,古为今用,古为活用。

但在西方,14世纪的文艺复兴,不单将欧洲从中世纪的黑暗中解放出来,还解放思想,刺激了文学、艺术、科学技术的创新和创造力,并加速了个人主义、资本主义和殖民主义的诞生。同时工业革命的成功与航海技术的进步,使西方将其影响力迅速扩展到全球。从15世纪开始,西方先后三次“敲”响了中国的古老大门。

第一次“敲”门中国

西方首次扣响中国大门始于明末清初。当时,众多西方传教士来华。耶稣会神父利玛窦也一边传播宗教,一边传播西方数学、医学和天文学知识,极大地丰富了中国的科学知识和哲学思想。西方神父们也非常钦佩中华文化与价值观。这一阶段被称之为“西学东渐”和“东学西渐”。汤若望从《易经》中,发现中国原始的八元组与被誉为17世纪亚里士多德的微积分创造者、德国哲学家和数学家莱布尼茨,提出的西方二进制数字系统之间存在密切的关联。1701年,他致信莱布尼茨,展示了伏羲的先天八卦图。莱布尼茨看到自己的二进制数字系统与中国远古的伏羲八卦图有着良好的对应,非常惊讶和喜悦。的确,我们今天使用的所有数字产品可能都嵌入了易经的智慧。

这是西方文明首次尝试通过宗教、哲学和科学与中国接触。然而,康熙王朝晚期,官员们仍然痴迷于自身文化修养,不屑于西方文明及与外国人交往。在中国和梵蒂冈之间关于宗教礼仪发生长期争端之后,东西文化交流的大门直接关闭。

第二次“敲”门中国

18世纪,英国工业革命、美国独立战争和法国大革命爆发,整个西方发生巨变,人类社会现代化成为不可阻挡的历史潮流。但晚清时的中国人,尚沉浸在大国强国的美梦之中,完全没有意识到即将降临的厄运和灾难。西方国家旨在以优势武力掠夺自然资源,因此将殖民主义强行扩展到东方。

长期以来,中国的对外贸易一直专注于出口茶叶、农产品、精美丝绸和瓷器,西方只能用白银购买,导致巨大的贸易逆差。工业革命后,英国希望追回曾经支付给中国的巨额白银。他们把用鸦片带来中国,全民侵蚀,在接下来的四十年里掠夺了超过一百五十万公斤的白银。当中国政府意识到鸦片的危害,痛下决心禁食鸦片,开展没收并销毁鸦片行动。结果1840年,英国在英国鸦片商人的怂恿下,第一次鸦片战争打响了。

当时中国作为东方主要的大国,GDP占全球三分之一,拥有80万大军;英国GDP才占世界1/20,远征军只有7000人。但中国战败!清政府议和谈判,几乎没有与英国和其他侵略者讨价还价的余地,被迫签订丧权辱国的条约。1860年,第二次鸦片战争开始,当时中国GDP是英国的1.6倍。中国再次落败!

清朝皇帝内外交困,下令改革学习西方先进军事技术。第一次西化运动推动了中国军事逐步西化,冷兵器换为热兵器,建立新的海军和陆军,建造更多的学校,派遣学生到海外国家学习。到了1894年甲午战争时,中国GDP还尚是日本的九倍多,中国被日本打败。

纵观近2000年的中国历史,中国的GDP始终稳居全球第一。然而两次鸦片战争,中国败给了英国,甲午战争再次败给日本。西方列强用洋枪枪炮轰开中国大门后,中国人忽然意识到,GDP数量并不代表着强国地位,中国虽是大国,但绝不是强国。

中华民族的仁人志士开始苦苦思索,从曾国藩“洋务运动”、康有为“戊戌政变”、孙中山“辛亥革命”,到陈独秀等“五四运动”和1949年新中国建立,近30年总算有了初步答案。“十一五”规划,中国不再封闭,中国人解决温饱,GDP重新翻番,部分人先富起来;接着第二个30年,从“十二五”规划开始,走向全民小康富裕。这是中国通过一系列的改革开放举措,带动经济、政治、文化和社会、生态全面发展,当然也是中华传统文明不断自我反省、自我更新与自我革命的过程。中国在社会主义现代化发展中不断赋予传统核心价值观新的内涵和意义,凝聚各民族、发展各民族、繁荣各民族。就像习近平主席强调的,中国式现代化赋予中华文明以现代力量,中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴。

第三次“敲门”中国

1970年代,中国大门被第三次“扣响”。二次世界大战后,世界局势发生了翻天覆地的变化。新中国的异军突起,使中苏关系、中美关系成了全球瞩目的焦点。1972年美国总统尼克松访华,开启破冰之旅,邀请中国加入全球经济体系。之后邓小平坚持改革开放,发展就是硬道理,中国开始走中国特色的社会主义市场经济道路。随着中国经济的快速发展,中国走向了小康社会。

尼克松访华50多年来,中国人民创造了一个又一个奇迹,不仅解决了14亿人口的温饱问题,而且全面建立小康社会的愿望已基本实现。

尼克松访华在国际上被视为西方的第三次尝试性打开中国大门。与前两次不同的是,这一次中国被引入西方社会制度、市场经济以及国际贸易的概念。所以说,尼克松的访问开启了中国与西方发达国家之间一系列社会交往和多方面联系,为中国的现代化建设创造了良好的外部环境,推动了古老的中华文明融入现代化的国际体系。

中国三次“扣响”西方大门

历史上中国人至少有两次敲开了西方的大门:2000年前的汉朝,张骞在陆地上开辟了第一条丝绸之路,提供贸易与促进和平;15世纪,郑和倡导的第二条海上丝绸之路,带来了贸易与和平的交往。

如今21世纪,我们踏上了第三条丝绸之路。“一带一路”的宏伟愿景,正在第三次“扣响”西方的大门。前两条丝绸之路交易的是茶叶、丝绸、香料、异国水果、珠宝和黄金,21世纪的新丝绸之路,除了交换创意、观点和理念之外,还在彼此交流融合不同的人文传承和价值观。它交换善意,更主导和平。

所以,这条现代丝绸之路既不是经由海面,也不是通过陆地,更不是从一个地方到达另一个地方,而是一条在全球一体化世界中抢占和平竞争先机与彼此扶持成长的愿望驱使下,穿越人类思想及心灵的内部通径和运作。

沿着这条丝绸之路,我们可以看到不同国家、不同城市的人民都有着共同的梦想和愿望。他们追求和平,向往幸福生活,梦想着有一天,人们为友谊喝彩,为文化差异所启发,为社会多样性所充实。

不同的过去,共同的未来

虽然东、西方人民背景不同,历史文化不同,宗教信仰和核心价值观念亦截然不同,但只要我们大家热爱和平,互相尊重,相互谅解,增强交流沟通。友好对话,就是化解、减轻纷争的唯一方式。尽管尽管我们每一个都有着不同的过去,但我们仍然可以携手,一起面对共同的未来!

今天,我们大家都生活在一个相当不确定的时代。我们如何一方面坚持与生俱来的文化,另一方面能与时俱进,彼此和谐共处?这是一个非常重要的问题,也是我们所有人和整个世界多面临的最大挑战。我想,“一带一路”倡议能为我们揭开最终的答案!

天将破晓!

(本文改编自作者于2013年9月27日中国能源基金委员会在美国华盛顿卡内基图书馆举办的“中美座谈会IV”开幕词)

香港新闻社

有视界·有世界