欧洲大陆架上最小的浅海

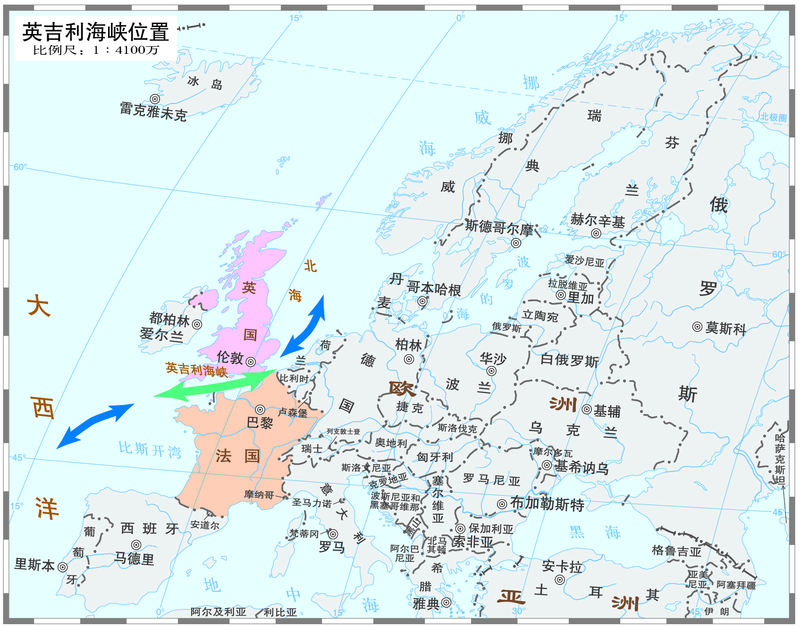

英吉利海峡的名字来源于英国对海峡的称呼,海峡对岸的法国人用法语称该海峡为拉芒什海峡,意思是“袖子海峡”,是说海峡的形状像一个宽大的袖子。广义上的英吉利海峡通常也包括其东北部的多佛尔海峡(加来海峡)。海峡像一个东西平放着的大喇叭,东窄西宽,海峡喇叭口朝向西南方的大西洋,喇叭口处最宽,宽约240千米,喇叭嘴处最窄,最窄处约96千米,“大喇叭”长约520千米。海域面积8.99万平方千米,不到英国本土国土面积的一半,海域整体位于西欧大陆架上,水深较浅,平均深度仅约60米,大部分不超过100米。因此,英吉利海峡也是欧洲大陆架上最小的浅海。在距今约2万年前的第四纪冰期,海平面比现在的海平面低100多米,那时大不列颠岛还与欧洲大陆是一个整体。后来,由于全球气候变暖,冰川消融致使海面上升,大不列颠岛与现在的欧洲大陆间逐渐被海水淹没,形成现在的英吉利海峡。海峡海底地势由东向西逐渐倾斜,一般水深45~120米,最深处深达172米。海峡主航道水深25.5~172米,海底地形复杂,多砂、砾和石块沉积物。东部沿法国一侧海底多浅滩、礁石,不利航行。

英吉利海峡位于北纬50度左右,与我国最北端的北极村漠河差不多,但这里却比我国的漠河温暖湿润很多。既没有严寒,也没有酷暑,冬季气温达到3.9~8.3℃,夏季只有19.4~21.4℃。这是因为英吉利海峡地处西风带,受北大西洋暖流影响,整体气候温暖湿润,气温比同纬度地区的海域温暖。这里终年多雨、雪和雾,年平均降水量635~1016毫米,年降水日逾百天,也就是说一年中有1/3的日期都有降雨或降雪。海流主要是北大西洋暖流。它自西进入,形成稳定的由西部的大西洋向东北部的海流,当有强烈的西风时,海流流速会达到1节以上。海峡两岸的潮汐现象明显,以半日潮为主。法国沿岸潮差大于英国沿岸。法国圣马洛湾平均大潮差最大可达11.9米,是世界海洋潮汐动力资源最丰富的地区之一。正是有这种得天独厚的资源,法国早在1966年就在圣马洛湾内的朗斯河口处建成了当时世界最大潮汐发电站,年可发电5.4亿度。

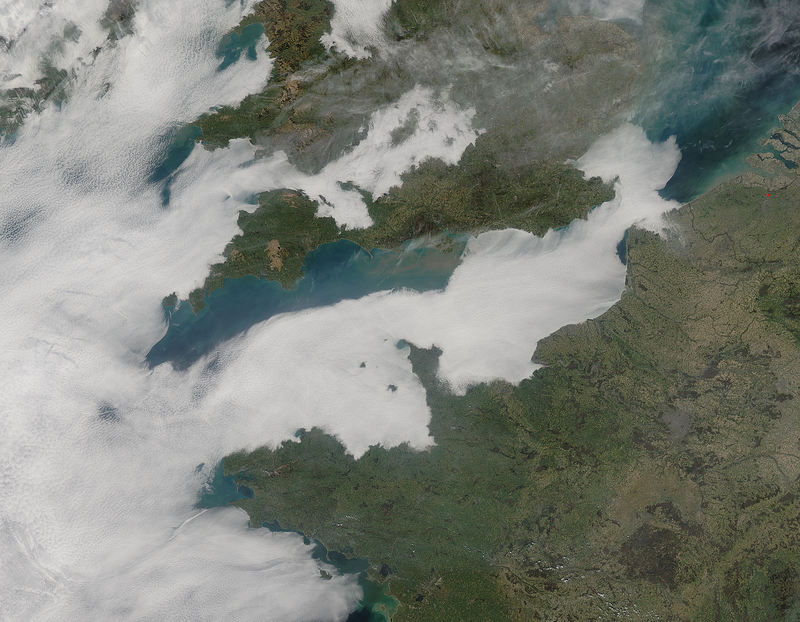

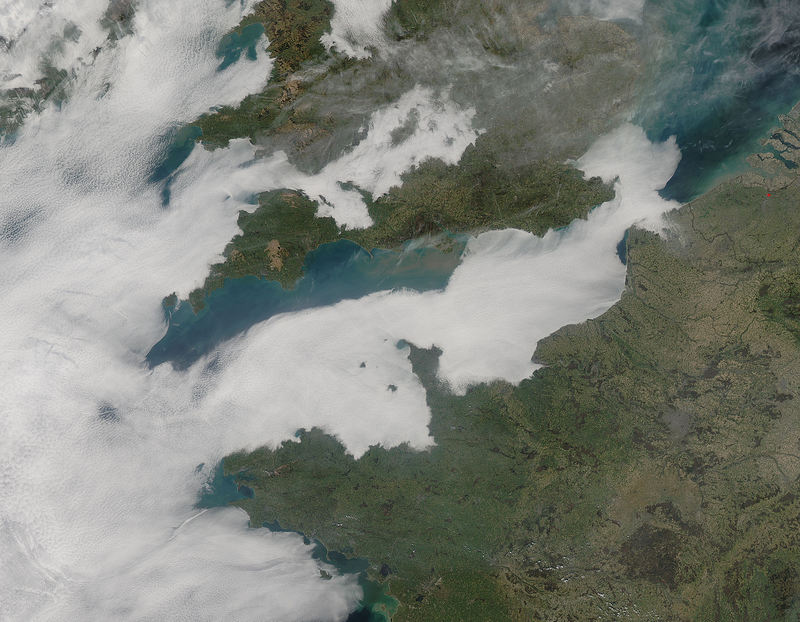

英吉利海峡上空的低云

西欧、北欧国家依赖的海上命脉

英吉利海峡和多佛尔海峡是欧洲到美洲、非洲航线的必经之地,也是俄罗斯北方舰队和波罗的海舰队南下大西洋,进入印度洋、太平洋的必经要道,战略位置重要。由于海峡连接了经济发达的西欧和北欧地区,海峡两岸的英国和法国也同属重要发达国家,经贸往来密切,这使得海峡成为世界上海运最繁忙的海域之一。每年通过海峡的船只达20万艘之多,平均每天有近600艘船只通过海峡。鉴于海峡的重要战略地位,英吉利海峡成为美欧各国极力控制的战略要域,也是美国及其北约盟国实施全球部署、全球到达的关键海上要道。为此,美、英、法等国在海峡两岸部署有大量海军、空军军事基地。如英国沿岸的朴茨茅斯、波特兰、普利茅斯,法国的瑟堡、布雷斯特等。

历来为百战之地,也是屏护大英帝国的“福地”

“自十七世纪把持海上霸权以来,我们长达三个世纪的荣耀遭到了最沉重的打击,战时没有一艘敌舰胆敢闯过这片以我们骄傲的名字命名的海峡,如今皇家海军这段传说就此终结。”这是《泰晤士报》针对1942年2月12日,德国海军三艘军舰成功穿越英吉利海峡返回本土后的激烈反应。为什么当时英国最具影响力的报纸会发出“皇家海军这段传说就此终结”这样的灵魂拷问呢?让我们简要回顾一下发生在英吉利海峡的海战及其对大英帝国海上霸权确立的影响。

历史上,英吉利海峡到底发生过多少次战争,已经很难统计。但可以肯定的是,基本上与大英帝国国运相关的重要战争均发生在这里。历史上著名的英法战争(1337年、1339年)、英西战争(1588年、1602年)以及两次世界大战,在英吉利海峡都发生过重要的海战。

《海上“咽喉”》

作者:郗笃刚 刘玉 王耿峰 贾建坤

版本:星球地图出版社 2025年4月

公元1340年6月发生的斯鲁伊斯海战,为英法百年战争揭开序幕。250余艘英国战船载着2.2万英军,冲入斯鲁伊斯港,杀向封锁港口的190艘法国战船上的2万多名法军。此战,法国海军舰队受到严重打击,英军完全控制了英吉利海峡的制海权,也让之后的战役远离英国本土。

英西战争中,1588年5月,当时的欧洲霸主西班牙国王腓力二世在教皇西克斯图斯五世支持下,组建了一只大约由130艘舰船、8000名士兵和18000名水手组成的“无敌舰队”,企图跨越英吉利海峡入侵英国,在遭受海战失利和海峡中恶劣天气的双重打击后,几乎全军覆灭。海峡又一次保护了大英帝国。

第一次世界大战时,为防止德国入侵,也为了封锁德国海军舰艇,英国在海峡大量布设水雷、防潜拦阻网等。第二次世界大战初期,德国制定了跨越海峡入侵英国的“海狮计划”,希特勒计划动用13个师、约25万人的德国精锐部队入侵英国,最终由于海峡天堑的影响,一直没能实施。英吉利海峡的存在使得英国在二战中成功免于德国的入侵。二战后期,1944年6月6日,盟军跨越英吉利海峡,抢滩登陆诺曼底,发起了代号“霸王行动”的诺曼底登陆计划,近三百万战士渡过英吉利海峡在法国海岸登陆,这也是迄今为止,世界上最大的一次海上登陆作战,诺曼底登陆作战的成功使第二次世界大战的战略态势发生了根本性的变化。

1944年6月,诺曼底登陆补给时的场景

有趣的是,二战期间,德国海军还曾利用英吉利海峡的大雾天气,实施过一次胜利大逃亡。1942年初,德国海军的两艘沙恩霍斯特级战巡舰——沙恩霍斯特号和格奈森瑙号,以及欧根亲王号重巡洋舰滞留在法国北部的布雷斯特港。这三艘船是德国海军仅存的主力舰。而英国人也天天盯着这三艘船,不时派飞机过来轰炸。于是,德国计划穿过英吉利海峡,将这三艘大舰撤回德国。但英国人在这里布置了成片的水雷,还在海峡最狭窄的海域布置了成排的岸防炮,更是派出驱逐舰、潜艇和鱼雷艇在英吉利海峡游荡,就等着德国海军出现的时候,一举将其击沉。然而,人算不如天算。与英伦三岛一样,冬季多雾是英吉利海峡的气候特点。德国人居然趁着大雾,溜过了英吉利海峡。当英国人反应过来时,德军舰艇已经快到荷兰海域了。

一个被跨海隧道贯穿的海峡

早在19世纪初的拿破仑时期,就有了穿过英吉利海峡,建立海底固定通道,连接英伦三岛和欧洲大陆的设想。这一大胆的设想一经提出,就引起了很多争议。制约这一设想变为现实的原因,固然有技术方面的限制,但更多是来自欧洲国家间复杂的地缘政治环境。长期以来,英国将海峡视为抵御来自欧洲大陆入侵的天然屏障,建设穿过这一“屏障”的通道会增加遭受入侵的风险。

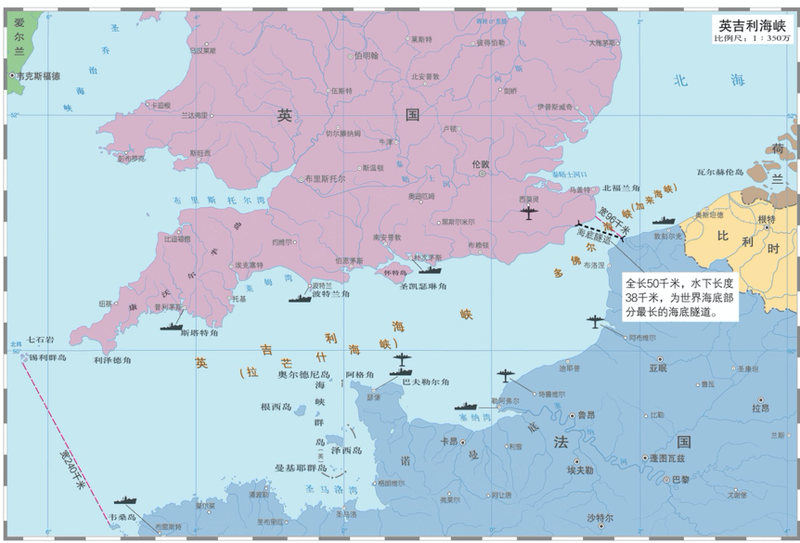

随着欧洲一体化进程的发展,英国加入了欧洲共同体。英法等国向往一个统一的欧洲市场。在英国和欧洲大陆之间建立更为方便、快捷的通道成了一个迫切的需求。最终,在1987年12月,英吉利海峡隧道正式动工。最终建成的隧道贯穿英吉利海峡最窄处的多佛尔海峡的海底,西起英国的福克斯通,东到法国的加来,全长50千米,水下长度38千米,为世界最长的海底隧道。

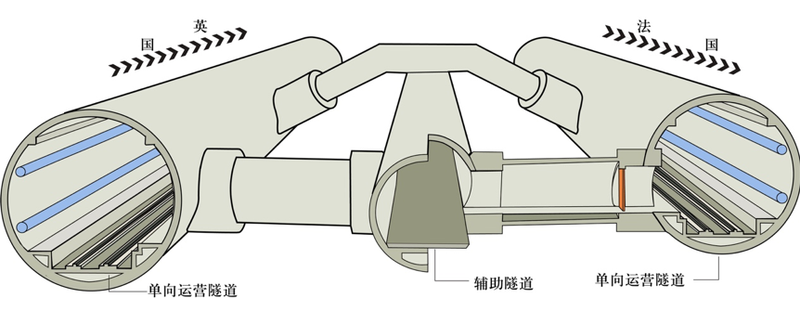

三条隧道南北平行排列,从海底40米深处的岩石中,贯穿整个海峡,南北两条隧道相距30米,是直径为7.6米单线单向的铁路隧道,中间隧道为辅助隧道,用于维修和救援工作,直径4.8米。隧道启用后,把伦敦至巴黎的陆上旅行时间缩短了一半,3小时即可到达。从伦敦飞到巴黎,航程一般需要3小时左右,如果把从市区到机场的时间算在内,乘飞机还不如乘穿过隧道的火车快。隧道的开通填补了欧洲铁路网中短缺的一环,大大方便了欧洲各大城市之间的来往,使英吉利海峡变为通途。

本文为《海上“咽喉”》摘编内容,经出版方授权刊发。

原作者/郗笃刚 刘玉 王耿峰 贾建坤

香港新闻社

有视界·有世界